- Valentine Day -

谈爱,似乎在与之有关的节日里每个人需要必备的技能,不然显得不合群,但现实却是,如何去爱一个人已经变得无比艰难了。

以爱之名的事物感动不了人,浪漫的爱情故事不能抚慰所有人......不要说爱了,人与人之间连crush都很少,动不动就“水泥封心”。爱究竟还可以给普通人带来什么,我们已经无从知晓。

情人节,一个为表达纯洁心意而发明的节日,但到现在,好像除了一系列标准、套路又统一的流程,几乎看不到任何真诚。

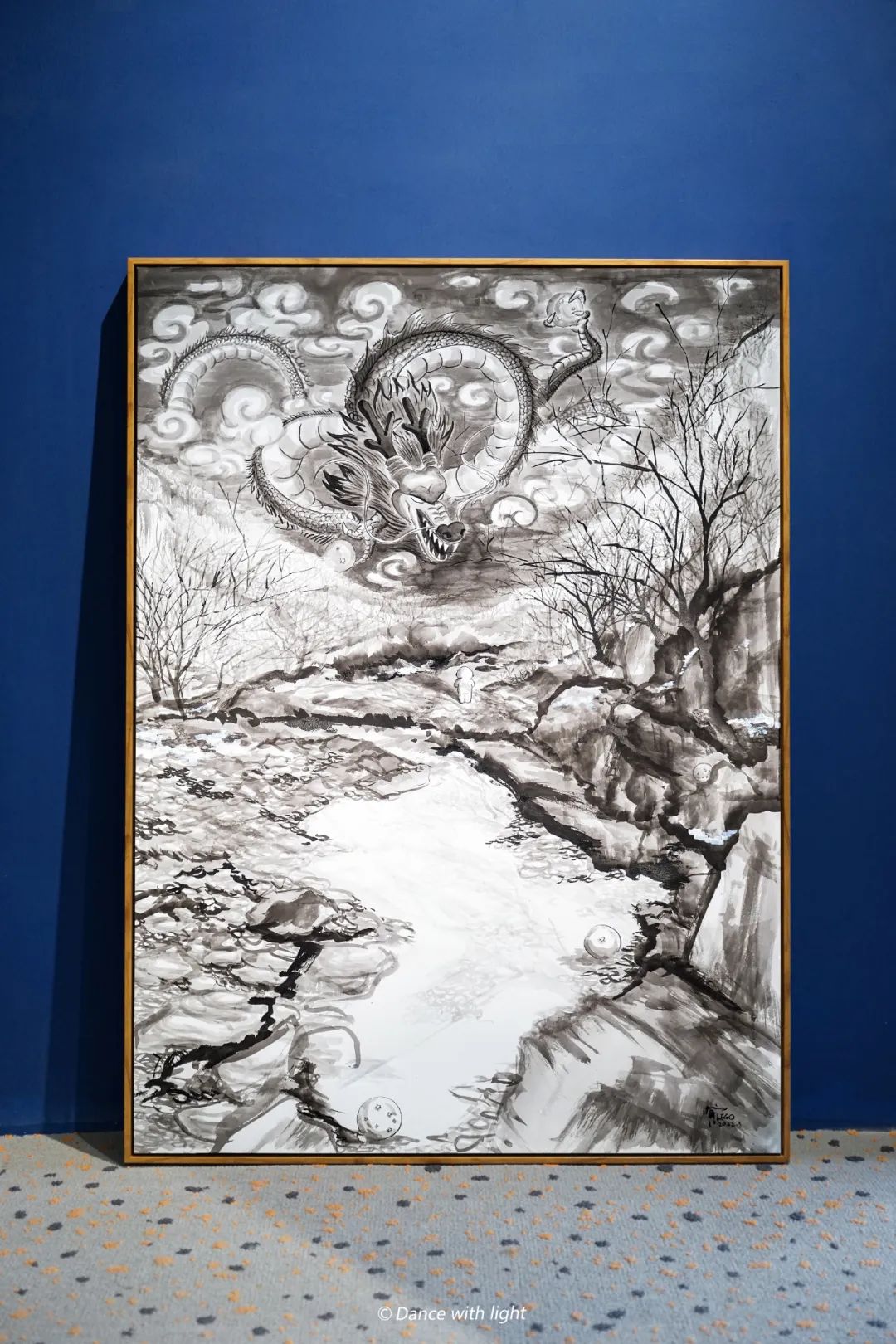

下面几件略带自白式的作品,是梁贺LEGO对爱的理解:

■

■ 花束般的恋爱 / 一幅受同名电影启发的画

我在科隆的窗边

2014年,我三十多岁了,对于这个年龄重新开始的灯光事业感到彷徨,这时候我大学时候的导师建议我,去认真地看这个行业最厉害的展览和企业们吧,甚至,你可以把你没见过的世界,先大略地看一次,再谈下一步怎么做。

我一直是一个想做就马上去做的人,这一点上倒是从来没有任何心理负担,我总觉得这些被称之为勇气的东西来自我父母给我足够多的爱。

于是我在那年去了法兰克福,法兰克福照明展是全球最大的照明展,那几天,我就像刚知道如何闭气在水中浮起来不至于呛水的一个初学游泳者被扔进了大海一样,在浩瀚的世界中手足无措,在克服了恐惧感后,无比深刻地感知自己的渺小与无知,对自己的无能为力触摸得非常具体,同时对新世界的丰富与多彩感到兴奋,这两者的巨大落差在我内心激荡起戏剧性的感受:我并没有什么可以失去的,何不大胆一点呢?

我又想起了导师的建议,于是,在认真看完法兰克福展后,我并不着急回国,而是认真地对着欧洲的地图,做了一份欧洲行的计划,把那些一直积累在内心深处又陌生又熟悉的关键词和城市都拜访一次:我要去科隆看教堂、要去巴黎圣母院找卡西莫多、要去阿姆斯特丹看水边的天鹅……

盘点了一下打工时攒下来创业失败两次还没被完全败光剩下的盘缠,知道我的路程底线(至少不能露宿街头,主要是怕被抢劫和谋杀)后,给父母和妻儿打了个电话,告知我的计划并报平安,获得支持和理解后,我拉上沉重的行李就出发了。

在科隆,我住的民宿是一所几百年的老房子改造出来的,在歪歪扭扭的小巷子里的三楼,唧唧呀呀响的老木头楼梯通往我住的三楼,和几位房客一起共享洗手间和浴室,就跟大学时集体宿舍差不多,美妙的是,我的房间有一扇窗户,推开窗户,楼下有两棵高过楼的悬铃木,枝桠离窗户很近,透过低矮的建筑,能看到远处的正在维修几个塔顶的科隆大教堂。

所以,在这幅画里,我回想起我在科隆的窗户正是这样的,那些天里,每当日落时分我回到房间里,看着窗外,除了会想家里人,巨大的焦虑感会让我思考:我是因为什么,在这个时候坐在距家数千里之外的这个窗边?

为什么打开窗户的是蒙马特高地?

「我在巴黎有位好闺蜜,是位了不起的女性拍卖师,最先是网上微博好友,通过我俩共同关注的一位知名艺术家而认识,第一次网友见面,就是我第一次去巴黎,而我的申根签证邀请函,正是她通过她所在的拍卖行给我发的。

一见如故,她当然是个无可救药的文艺青年,只是在巴黎奋斗成了中产,所以她热爱我所热爱的几乎一切,带我看她眼中的巴黎,跟伍迪艾伦眼中的巴黎无异,只是我因为节省住宿费的关系,每天拜访完沉重而油腻的偶像包袱巴黎之后,会回到十几区的阁楼里住(确切的忘了),而那个巴黎另一面的,狭窄的阁楼,打开窗户,能看到远处据说很久很久以前是一片葡萄庄园的蒙马特高地。

每天夜里楼下的廉价小酒馆里,彻夜都是精力旺盛的年轻人高谈阔论我听不懂的精彩人生,睡眠很浅的深夜,我起来推开窗户,蒙马特高地上还留着黄黄的照着建筑的光,而楼下的年轻人们,依然热情地燃烧着青春。」

——梁贺 LEGO

■ 亲亲 & 我爱过你四次 / 爱随灯起,灯灭意不止

艺术家/Artist

梁贺LEGO(中国)

与光共舞 创始人 CEO

飞利浦新锐照明设计师

IES北美照明学会设计优异奖获得者

《光头仔的夏秋冬春》漫画作者

《光头仔你知道我是认真的》漫画作者

光头仔系列雕塑作者

毕业于中山大学金融系